追随阳光,与大自然进行一场无遮掩的交流

宋代有一位名叫晁端仁的人,患有一种被称为“冷疾”的寒性病,这种病“无药可治”。后来,他听从他人建议,在正午时分背对太阳进行日光浴,最终竟然痊愈了。

在冬季享受阳光,能够治疗疾病,这或许是人类的一种本能。尤其是在远古时代,当我们的祖先还居住在山洞中时,冬日的阳光就显得尤为珍贵。我们的祖先可能在这样的本能驱使下,即使在进入文明社会后,仍然非常重视阳光对健康的益处。

养生专家自然会想到充分利用阳光来增进人体健康。与其他任何养生方法相比,如食补、药补、健美、旅游、气功、按摩等,日光浴的养生方法既不麻烦也不费钱。因此,这种无需花费的养生方法在古代养生学中占据了重要地位。

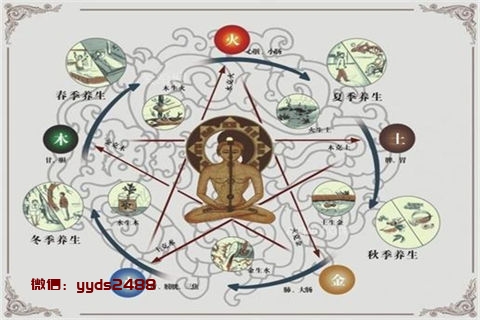

早在魏晋时期,嵇康的《养生论》中就提到了“晞以朝阳”的养生方法,即日光浴。但他对此的描述过于简略,没有提及具体做法。大约同时代的《太上黄庭内景经》中也有“日月之华救老残”的说法,强调了日光对老年人的重要性[369bang.com]。到了唐代,著名医学家孙思邈也提出了“呼吸太阳”的养生方法;宋代的《云笈七签》中也有“采日精法”,这些都是将气功吐纳与日光结合的养生方法。

当时的具体做法是:清晨东方太阳升起不久,面向太阳,微闭双眼至稍露光线。然后调整呼吸,使之均匀,并逐渐仰头伸颈,吸入空气、阳光及热量,直至腹部;稍作停顿,再慢慢吐出空气,低头收颈,恢复原姿势。这种方法可以同时获得气功和日光浴的锻炼效果。然而,这种方法不易推广,主要是因为气功吐纳的方法要求严格,有时容易顾此失彼。因此,后世多数人只单独采用日光浴的方法,吐纳则可分开进行。

清代养生专家曹庭栋在《老老恒言》中对日光养生法进行了最详细的描述:清晨稍进食后,如果天气晴朗无风,就坐在南窗下,背对太阳而坐,这被称为负日之暄。脊梁感受到微暖,能使全身温暖舒适,太阳是太阳精华,其光芒能够增强人体阳气,极为有益。过了中午,阴气渐长,日光变暖,久坐不宜。

这一段记载提到日光浴法,它明确提出了进行日光浴的时间, 最好在上午,其理由是日为太阳之精,而一日之内上午是属阳的, 过了午则阴气渐长,日光的养生价值自然就受损,所以久坐非宜。 再则它提到了具体的浴法。这里与唐代所说的日光呼吸法有异。它主张背向太阳,这是极符合养生要求的。因为面向太阳,即便是旭日初升之时,阳光过强的刺激,于眼睛的视力也是有害的。更何况 如果在太阳已高挂天空时,如面对阳光,将对视力造成危害。

尤为难得的是这一段话道出了日光浴的养生价值:它能使人身遍体和畅,极为补益。古人认为,日光是太阳之精,能壮人之阳气。人体的阳气是人体机能活力的集中表现,由太阳之精吸取阳气,当然是对人身阳气极为补益的手段。这是一种最为廉价的补品,人人可得。

如果我们用现代科学的观点来检验古人的这些结论,也不能不叹服古人的智慧,现代科学认为,阳光对人类具有重要的保健作用。就单以亮度而言,人的居室如不见阳光,则室内阴暗,有损视力,于人的心理也有压抑作用,使人心情抑郁。

一个整日居住在见不到阳光的住室中的人,正与长年做夜班工作的人见不到太阳一样,在生理活动规律上会产生一些变化。对于青年人及儿童来说,这种影响并不明显,因为他们活动度大,与外界接触多,不会整天蛰居斗室。对中老年,尤其老年人就不一样。见不到阳光不仅使心情抑郁,而且容易使视力疲劳,诱发青光眼、白内障等等,或加重病情。

再说,太阳光中含有各种颜色的光,其中的红外线是穿透力强、热量大的一种射线,它使人感到温暖,即便隔窗而晒,热力同样可以“炙手”。正是它,刺激人体的神经末梢,促进人体的血液循环,使其加速流动;它还可提高人体呼吸系统、消化系统的生理 机能,从而使新陈代谢加速,人体皮肤的抵抗力也由此而提高。所有这些,都足以使人的精神状态振奋、心情舒。这样,对于人的心理、生理状态都起到积极的作用。

适当的晒太阳,对人身体的好处很多。专家指出,如在户外晒 10分钟太阳,血压可下降6毫米汞柱。对此,现在不少高血压病人和高血压的高危人群,已经开始非常积极地到户外晒太阳和参加运动。南方的家庭冬天一般都没有炉火取暖,室温较低,老人们经常到室外晒太阳,所以患骨质疏松症的人就明显比北方的老人少。荷兰的研究表明晒太阳还可减轻老年痴呆……

所以,为了健康长寿,老年朋友不妨趋日光,与大自然多进行裸聊。

善世堂

善世堂![黑鱼适合孕妈妈孕期滋补的鱼肉[养生知识]-善世堂](http://www.369bang.com/wp-content/uploads/2024/03/yangsheng4800180.jpg)

![黑豆糯米豆浆——女性滋阴美容养颜[养生知识]-善世堂](http://www.369bang.com/wp-content/uploads/2024/03/yangsheng4800073.jpg)

![黑豆对女性的保健功效有哪些[养生知识]-善世堂](http://www.369bang.com/wp-content/uploads/2024/03/yangsheng4800177.jpg)

![黑眼圈如何解决 吃这些帮助女性解决[养生知识]-善世堂](http://www.369bang.com/wp-content/uploads/2024/03/yangsheng4800201.jpg)

![黑木耳黄花菜——女性补血去火[养生知识]-善世堂](http://www.369bang.com/wp-content/uploads/2024/03/yangsheng4800140.jpg)

![黄豆炖猪蹄是天然的下奶食品[养生知识]-善世堂](http://www.369bang.com/wp-content/uploads/2024/03/yangsheng4800030.jpg)

![鹌鹑蛋红烧肉——青少年健脑必备[养生知识]-善世堂](http://www.369bang.com/wp-content/uploads/2024/03/yangsheng4800178.jpg)